引用《窈窕淑女》里的伊莉莎·杜立特的话,我是个好女孩,真的。

我对我的纳税申报单一丝不苟,遵守速度限制,并在被邀请去别人家吃饭后发送感谢卡。

如果你在三年前告诉我,为了治疗复杂的创伤后应激障碍而寻求地下MDMA疗法会违反许多法律,我会嗤之以鼻。更不用说在公开场合和出版物上承认了。

但我还是来了。为什么?

在禁止使用MDMA(俗称摇头丸)几十年后,澳大利亚现在发现自己处于MDMA治疗的前沿。许多临床试验正在进行或即将进行,以探索这些药物治疗创伤后应激障碍、酗酒和长期悲伤的潜力。

而且,自2023年7月1日起,一些澳大利亚精神病学家被授权为创伤后应激障碍开具MDMA处方,或为难治性抑郁症开具裸盖菇素处方,这在世界上尚属首例。

但我的旅程在那之前就开始了。在这一切合法化之前。

50岁的时候,我发现自己在传统的治疗方法(定期看精神科医生)和我自己的心理健康自我保健制度(散步、冥想、瑜伽、亲近大自然)方面处于一个平台期。我加班加点地工作,试图消化我童年经历的暴力和虐待,以及我30多岁时的一次死产和两次流产。我担心“像往常一样的心理健康治疗”并不能帮助我从愤怒走向接受。

注册我们的每周最佳阅读邮件

在一位心理学家朋友的建议下,我开始阅读有关创伤及其对大脑和身体的影响的书籍,比如Gabor Mate的《正常的神话》和Bessel van der Kolk的《身体记分》。这些作者写道,像MDMA这样的致幻剂有可能帮助患有创伤后应激障碍和复杂童年创伤的人。

很有趣,但对我来说不是重要的信息。我从来没有吃过摇头丸,即使是在虚度青春的时候。

然后另一个朋友告诉我,她和一个提供地下MDMA治疗的另类治疗师进行了一次疗程;她说,通过这种治疗,她能够“重温”童年时期一段特别痛苦的经历,并能够像一个慈爱的父母那样安慰童年的自己。我很好奇,因为这位朋友和我一样——有分寸,有证据。一个好女孩。我很担心自己的心理健康停滞期,所以尝试了一下。

我通过电子邮件联系了这个人,我们称她为Julia。但在她见我之前,我必须填写一份冗长的调查问卷;个人和医疗信息页面。她想知道我是不是合适的人选。我准备好了吗?

我研究了这种药物及其工作原理:通过向大脑中注入血清素,使杏仁核平静下来——杏仁核是大脑中处理恐惧和焦虑的部分。这抑制了你的战斗或逃跑反应,允许一些人在没有通常反应的情况下探索过去的经历。

(关键是,实际情况可能有所不同;对于每个人来说,这种治疗方式不一定是一种安全的方式来探索过去的创伤——对于那些经历与他们的期望不符的人来说,这可能会带来额外的痛苦。)

在Zoom的许多电话中,朱莉娅强调的不是药物,而是整个过程——三个疗程间隔六个月,包括情绪和身体准备以及后续护理。她没有过度承诺。她告诉我,这种药物是一个过程的促进者,它不会“治愈”我。我给它带来了什么,我在之前和之后准备做的工作,这才是重要的。

第一届会议从上午10时至下午4时举行。一开始我会吃一粒胶囊,几小时后她会给我第二粒。茱莉亚带着一个装着摇头丸的背包来了,里面有我们在一起八小时的音乐,还有一个记事本,用来记下我要说的话。

对于药物可能对我产生的影响,我没有任何参考依据,而且对其他健康方法持一定程度的怀疑态度。但对我来说,这段经历改变了我。

这就像被拉进了一个深深的、温暖的情感海洋,被激流从一个记忆推到另一个记忆,那些被遗忘的、被压抑的、被重新加工得更令人愉快的东西。

当我想象并敏锐地感受到隐藏在我所有愤怒之下的东西时,眼泪从我的脸上流下了几个小时。我为我的父母感到深深的悲伤,为他们小时候和一生中所承受的所有痛苦感到悲伤。远离愤怒的唯一途径当然是同理心和同情心。我在理智上知道这一点,但在服用MDMA之后,我几乎可以在细胞水平上感受到它。

这次治疗之后,我和朱莉娅在六个月的时间里又服用了两次MDMA,还有很多整合治疗,我的朋友和长期精神病医生(他对我的经历不加评判,而且很好奇)也给予了我支持。我开始离开高原,重新对我熟悉的精神治疗、徒步旅行、亲近大自然等等充满热情。

澳大利亚是采用MDMA疗法的全球领导者,我发现自己处于独特的地位。我经历过MDMA在治疗中发挥作用的潜力,但我也对其风险深感担忧,尤其是在没有经过培训的专业人员的情况下开处方或亲身体验。

像精神病学社区的一些人一样,我担心在我们有更有力的证据支持这种疗法的使用和药物的长期安全性之前就可以使用这种疗法;游说团体,而不是专家,领导着前进的道路。

还有一个问题是,谁可以接受治疗,以及如何识别那些可能对谁有害的人(除了糟糕的旅行风险之外,不是每个人都有我所拥有的安全网:一个安全的家庭,社会经济和文化特权,以及我背后的大量治疗)。

最能从中受益的人能负担得起这种治疗吗?在某些情况下,这种治疗每人要花费2.4万美元。(目前,还没有足够的证据支持这种疗法,政府不会为此提供补贴。)那些接受治疗的人是否能够在治疗结束后获得必要的全面护理?最好的支持和护理是什么样子的?

虽然地下MDMA治疗对我来说完全是积极的,但我担心,对这种方法的所有热情打开了一个陷阱,我们在解决复杂的心理健康问题时经常陷入这个陷阱:错误地相信有一种神奇的药物;只要吃一片药就能治愈我们的病痛。

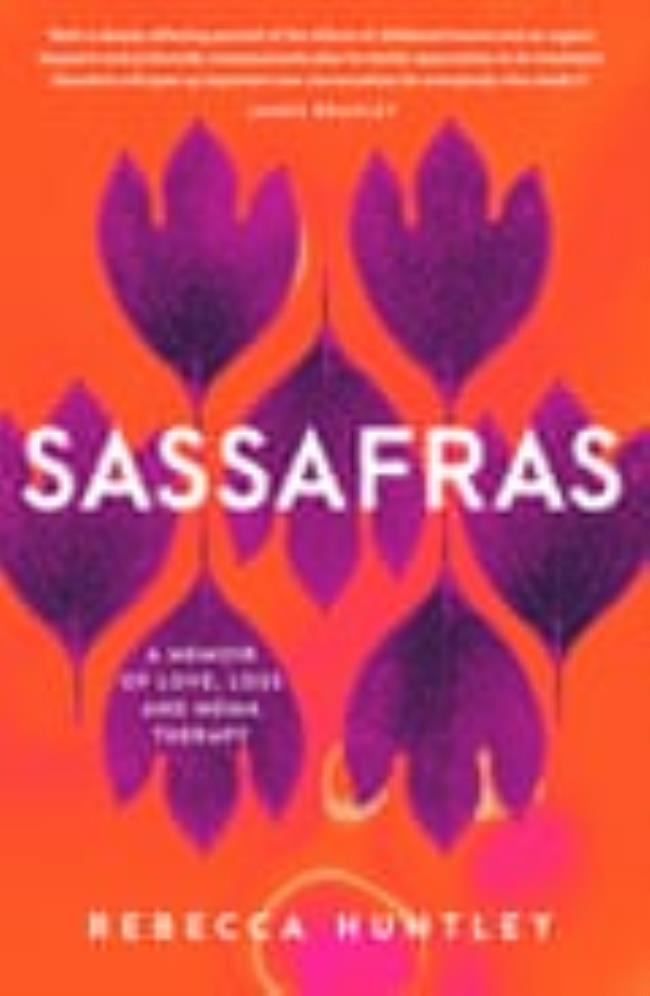

丽贝卡·亨特利的《檫树:爱、失去和MDMA治疗的回忆录》由阿歇特出版社出版(34.99美元)。

在澳大利亚,可以在1300 22 4636的Beyond Blue, 13 11 14的Lifeline和1300 789 978的MensLine获得支持。在英国,慈善机构Mind的电话是0300 123 3393,儿童热线是0800 1111。在美国,拨打或发短信给美国心理健康协会988或聊天988lifeline.org